|

Ich bin zurück in der deutschen Heimat. Die Erinnerungen an die Erlebnisse und die spektakulären Landschaften aus einem halben Jahr Neuseeland sind noch lebendig. Trotzdem zieht es mich schon kurz nach der Rückreise wieder in die Alpen, die ich so sehr mag. Es sind die letzten Spätsommertage und schon bald wird es grau und regnerisch werden. Auch das fotografische Motiv, dem ich auf der Spur bin, wird jetzt bald unter die Erde ziehen um dort seinen Winterschlaf zu halten. Mein Ziel sind die Murmeltiere. Die 30-60 cm großen Nagetiere bevölkern nahezu alle Regionen der Alpen, und sind vorwiegend in höheren Lagen zwischen 1500 und 1800 Metern zu finden, wo sie den warmen Temperaturen entfliehen. Murmeltiere wurden früher stark bejagt um u.a. Pelze zu produzieren. Murmeltierfett findet Anwendung in der Volksmedizin und soll hilfreich sein gegen Husten, Magenleiden, Übelkeit, zur Blutreinigung oder allgemein zur Stärkung; äußerlich gegen Gliederschmerzen, Frostbeulen oder Sehnenzerrung. Selbst wegen ihres Fleisches wurden Murmeltiere früher oft gejagt. Die offizielle Webseite des österreichischen Bundeslandes Tirol warb bis etwa 2011 noch mit der Seitenüberschrift „Murmeltiere – so süüüüß! Und lecker!“ Das Kochrezept wurde gleich mitgeliefert und beworben: „Murmeltierfleisch ist sehr zu empfehlen! Gut zubereitet ist es eine Delikatesse.“ (nachzulesen hier im Webarchiv). Aus zahlreichen Gebirgen Europas war das Murmeltier im Laufe der letzten Jahrhunderte verschwunden. In Gebieten, in denen es auch heute noch eine geringe Population gibt, herrscht oftmals ein ganzjähriges Jagdverbot. Für Almbetreiber können die Murmeltiere zum Ärgernis werden, wenn sich beispielsweise ihr Vieh in den Baueingängen ein Bein bricht oder die Almhütten untergraben werden. Ein Konflikt zwischen Naturschutz und privaten Interessen ist in solchen Fällen vorprogrammiert. Murmeltiere haben neben dem Menschen primär drei natürliche Feinde, vor denen sie ständig auf der Hut sind: den Fuchs, den Uhu und den Adler. Zum Überleben benötigt ein Steinadlerpaar mit einem Jungen etwa 70 Murmeltiere während des Sommers. Um ihrerseits in der offenen Gebirgssteppe zu überleben bleibt den Murmeltieren folglich nur oberste Wachsamkeit und ein schneller Fluchtreflex. Wird einer der Räuber gesichtet, geben die Tiere einen lauten Warnruf von sich und alle Murmeltiere verschwinden im Nu in ihren unterirdischen Bau. Der schrille und durchdringende Pfiff verrät dem Fotografen, wo sich die oftmals sehr scheuen Tiere aufhalten.

Die Bestechung durch Futter sollte jedoch auf ein Minimum begrenzt bleiben. Es ist wichtig, dass die Tiere ihre gewöhnliche Nahrung, nämlich frische Gräser und gesunde Alpenkräuter, essen. Nur so haben sie am Ende des Herbstes gute Chancen durch den harten Alpenwinter zu kommen. Mit Hilfe ihrer kräftigen Vorderbeine graben Murmeltiere Höhlen in den Berg. Ihr Sommerbau dient zum Schlafen und als Schutz vor Fressfeinden. Er ist daher lediglich einen Meter unter der Erde. Anders im Winter, den die Murmel unter der Erde verschlafen. Für ihren Winterbau graben Murmeltiere bis zu sieben Meter tief und verschließen die Ausgänge von innen mit Erde, Steinen und Nistmaterial. Geschützt vor Kälte und Winterstürmen kuscheln sich die Murmeltiere aneinander und gehen in ein Leben in Sparflamme über, bis im nächsten Frühjahr der Schnee abtaut und die Bergwiesen erneut grün werden.

1 Comment

In der Welt der Gletscher reduziert sich alles auf Formen aus Eis - ein blaue-weißes Meer aus geschwungenen Linien, Kanten und Vertiefungen. Seitdem ich auf Island das erste Mal einen Gletscher porträtiert habe (http://www.artepicturas.de/blog/islands-gletscher), hat mich die ästhetische Schöhnheit der eisigen Riesen in ihren Bann gezogen. Nirgendwo sonst auf der Erde schieben sich Gletscher so weit durch dichten Regenwald bis in Künstennähe, wie in den südlichen Alpen Neuseelands. Das regenreiche Wetter der West Coast befördert gewaltige Feuchtigkeitsmengen von der Tasmanischen See in die Berge. Es verwandelt die Southern Alps zu einem der regenreichsten Gebiete unserer Erde und füttert die Gipfel jedes Jahr mit rund 30 Metern an neuem Schnee und Eis. Die beiden bekanntesten Gletscher die dadurch gespeist werden sind der Fox und der Franz-Josef-Gletscher im Westland National Park. Da diese zwei Gletscher bis fast auf Meereshöhe in gemäßigtem Klima abfallen, sind sie bequem zu erreichen und leicht über kurze Wanderwege zugänglich. Ganz hinauf bis auf über 2000 Höhenmeter geht es am Leichtesten mit Hilfe eines Helikopters, der einen zwischen den felßigen Gebirgsgipfeln auf über 300 Meter dickem Eis absetzt. Fox und Franz Josef sind schnell wandernde Gletscher und bewegen sich fast 10-mal schneller als die meisten anderen Talgletscher. Im Zuge der ständigen Bewegung kommt es zu Verschiebungen und Verwerfungen in der Eisschicht und es entsteht eine dramatische Eislandschaft aus Gletscherspalten und Höhlen, deren Erkundung ein wahres Abenteuer ist.

Die letzten Wochen war es auf meinem Blog etwas ruhiger, was dem neuseeländischen Winter geschuldet ist. Doch keine Sorge, ich war weder für einen Monat eingeschneit, noch habe ich Winterschlaf gehalten. Ganz im Gegenteil: Ich wollte das Land im Vergleich zum Sommer noch einmal aus einer anderen Perspektive sehen und erleben, was der neuseeländische Winter zu bieten hat.

Kurzfristig eingeschneit wurde ich auf dieser Tour tatsächlich. Meine Reise startet in Auckland und führt über Waitomo die Westküste hinab nach New Plymouth. Der Mount Taranaki präsentiert sich mit ansehnlichem Schneehäubchen, doch vom Winter ist ansonsten noch nicht allzu viel zu sehen und zu spüren, außer dass es vielleicht noch etwas mehr regnet als während den Sommermonaten und die Temperaturen meist um die fünf Grad liegen, was zusammen mit Wind und Feuchtigkeit zum Teil ein recht ungemütliches Klima ergibt. Für die Nordinsel (vor allem Mitte und Süden) ist das während den Wintermonaten (Mai-Juli) leider das übliche Wetter - nicht ohne Grund ist in dieser Zeit absolute Touristen-Flaute. Im Gegensatz zum milderen Küstenklima, wird es im Inland kälter und die Temperaturen fallen öfter unter null Grad - gerade bei klaren Nächten und in höheren Lagen, was dazu führt, dass im Flachland fast nie Schnee fällt, wohingegen die Berge meist weiß gezuckert sind. Auf den oberen Gipfeln finden sich größere Schneefelder, die zum Skifahren geeignet sind. Um dem Schnee also näher zu kommen, ist das nächste Ziel der Tongariro Nationalpark (wie es im Sommer dort aussah: siehe Blogeintrag vom 21. April 2015 hier). Die Anfahrt ist bereits mit großem Umweg verbunden, denn der Whanganui River hat den State Highway 4 auf langer Strecke überflutet, Straßenteile und Brücken zerstört, Schlammlawinen und Steinschlag von den Hängen haben die Straße an anderen Stellen verschüttet - beides ist nicht ungewöhnlich für diese Jahreszeit. Im Tongariro angekommen präsentiert sich das Vulkanmassiv in voller Schönheit mit blauem Himmel, weißen Schneefeldern auf den Kegeln und goldenem Gras im Tal. Es ist frostig kalt, denn ein straffer Wind pfeift über die Ebene. Die Nacht bricht an und erste Schneeflocken erreichen nun auch National Park Village. Am nächsten Morgen ist alles - einschließlich der Straßen - von einer festen Schicht aus Eis und Schnee bedeckt, ein Weiterfahren jetzt nicht mehr möglich, da alle Straßen die in den Nationalpark hinein oder wieder hinaus führen, gesperrt sind. Ein langer Korso, primär aus LKWs und wenigen Touristen, reiht sich vor dem "road closed"-Schild auf. Große Schneepflüge, welche die Straßen räumen und salzen, gibt es in Neuseeland nicht. Wenn Schnee auf den kurvenreichen Bergstraßen liegt, dann liegt eben Schnee und dann muss man in der Regel warten bis die Straßen wieder freigegeben werden, was erst dann geschieht, sobald die Mittagssonne den Schnee der Nacht wieder abgetaut hat. Wer im Winter reist, sollte die europäische Hektik und Planungssicherheit "zu Hause" lassen und sich in solchen Situationen auf neuseeländische Gelassenheit einstellen. Während viele Touristen bereits mit den Hufen scharren, freue ich mich über die weiße Pracht und bleibe direkt eine weitere Nacht, um dasselbe Schauspiel in verblüffend gleicher Wiederholung zu erleben. Zum Nachmittag ist aller Schnee in der Ebene wieder verschwunden, eine wärmende Sonne lacht vom blauen Himmel und auf den Straßen rollt der Verkehr. Am nächsten Morgen wache ich wieder in einer weißen Winterzauberwelt auf und weiß ganz genau, dass ich erst gegen Mittag weiterfahren kann. Wie der Winter auf der Südinsel aussieht, weitere Winter-Reisetips und welche grandiosen Szenerien und Vorteile diese Jahreszeit im Vergleich zum Sommer bereit hält, das zeige ich Euch dann in der fertigen Multivision. Ihre Baumkronen sind bereits aus der Ferne zu sehen, da sie die Kronen anderer Bäume leicht überragen. Der Durchmesser ihres glatten Stamms erreicht zum Teil zweistellige Werte. Einige Exemplare dürften bereits zu Christi Geburt gekeimt haben. Kauri-Bäume sind wahrlich Giganten der Wälder, die in mehrerlei Hinsicht Superlative setzten. Sie kommen im Norden der Nordinsel von Neuseeland vor und werden auch Neuseeländische Kauri-Fichte oder Kauri-Kiefer genannt. Im Waipoua Forest, einem Kauri-Wald entlang der Westküste des Nordlandes, findet man heute die bekanntesten Kauri-Bäume, welche die größten Pflanzen in Neuseeland sind.

Bis ein Kauri zu seiner vollen Größe herangewachsen ist braucht es sehr viel Zeit, denn Kauris wachsen viel langsamer als andere Bäume. Mit ihrer verzweigten Krone hätten sie damit ein Problem über das Laubdach der anderen Pflanzen zu stoßen. Doch die Natur trickst: Der Baum wächst in der Jugendform kegelförmig mit längsseitig verteilten Ästen, ganz ähnlicher einer schlanken Tanne. Im Alter wirft er die unteren Äste ab und bildet eine schirmförmige Krone aus, sobald er im Alter von ca. 100 Jahren alle anderen Pflanzen überragt. Nun stiehlt er seinen Konkurrenten nicht nur das Licht, sondern auch die Show! Die immergrünen Bäume erreichen Wuchshöhen von 30-50 Metern und Stammdurchmesser von 1 bis 4 Metern. Historische Bäume waren sogar von noch größeren Dimensionen. So zum Beispiel der "Giant Kauri Ghost", der es auf 8,5 Meter Stammdurchmesser brachte, bevor er - so wie die meisten anderen Kauris auch - in den 1870er Jahren von den Europäischen Siedlern gefällt wurde. Die Bäume eigneten sich wegen des hohen Astansatzes und ihrer Festigkeit hervorragend für den Schiffbau. Daneben wurde das Holz u.a. zum Bau von Häusern, für Möbel, Zäune und Eisenbahnschwellen verwendet. Breitete sich vor 200 Jahren noch dichter Kauriwald über das Northland aus, schafften die weißen Siedler es in weniger als 100 Jahren, den einmaligen, über Jahrtausende gewachsenen Naturschatz auf einen Bruchteil zu reduzieren. Kauris wurden zwar schon zuvor von den Maori für den Bau von Kanus geschlagen, aber das gefährdete den Bestand nie. Heute gibt es intensive Schutzbemühungen und Kauris dürfen nur noch von den Maori für rituelle Zwecke gefällt werden, doch die Giganten sind durch eine weitere Gefahr bedroht: Seit 2008 setzt ein Pilzähnlicher Erreger den Bäumen zu und bedroht dieses imponierende Naturerbe der Menschheit. Befallene Bäume werden gelb, verlieren ihre Blätter, ihre Kronen dünnen aus, Stämme und Äste bekommen stark harzende Wunden - das Kauri dieback setzt ein. Um die Ausbreitung des Erregers zu Stoppen sind vor und nach dem Betreten der Wanderwege die Schuhe sorgfälltig zu säubern und die Wege niemlas zu verlassen. Ob das allerdings die Verbreitung der Krankheit verhindert und ob die Bäume den Erreger langfristig überleben werden weiß man noch nicht. Dennoch kann man auch heute Produkte aus Kauri-Holz kaufen, welches allerdings nicht von frisch gefällten Kauris kommt, sondern von sogenannten Sumpf-Kauri. Der früher sumpfige Untergrund hat versunkene Kauris für bis zu 50.000 Jahre konserviert, die heute wieder ausgegraben und verarbeitet werden. Ein weiteres edles Material das von den Kauris stammt ist der Kauri Gum - ein dem Bernstein ähnlicher Stein der aus dem Harz der Bäume entstanden ist. Wie das aussieht und wie er abgebaut wird, das seht ihr dann in der Multivisions-Show. Ein Vogel müsste man sein! Gerade als Fotograf wäre das ein Segen, nicht nur um elendige Aufstiege auf die Berge zu vermeiden, sondern auch um eine optimale Perspektive zu finden. Für manche Landschaften, wie hier in der Bay of Islands, ist der Blick von weit Oben schlicht der beste. Zum Glück ist in Neuseeland ein Helikopter meist nicht weit und oftmals hat man gar die Qual der Wahl, sich zwischen verschiedenen Anbietern entscheiden zu müssen. Bislang war jeder Heli-Flug den ich unternommen habe sehr lohnenswert, womit es in der Multivisionsshow auch einige spektakuläre Ansichten aus der Luft geben wird.

Angeln ist in Neuseeland ein beliebter Sport und wird von Einheimischen wie von Urlaubern rege betrieben - an Flüssen und Seen, vom Strand aus oder beim Hochseefischen auf dem Charterboot. Es lockt eine sehr gute Fischerei auf Bach- und Regenbogenforellen, Bachsaiblinge, Lachse, Schleie und Aale in den Binnengewässern. Vor allem für die Forellenbestände ist Neuseeland unter Anglern bekannt. Dabei ist der Fisch noch nicht einmal einheimisch, sondern wurde 1867 durch britische Auswanderer hier angesiedelt.

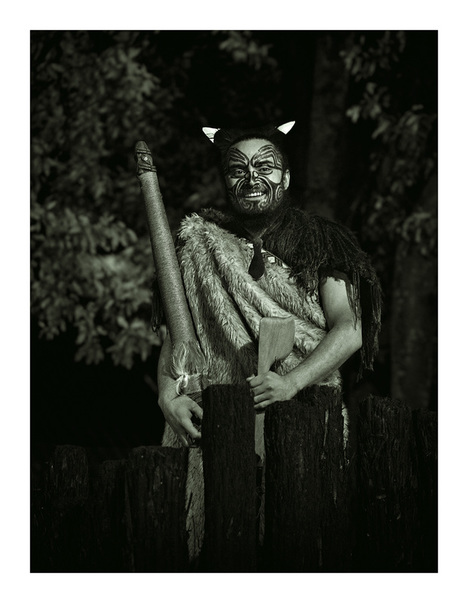

Im Meer lassen sich auch die richtig großen Fische an den Hacken bekommen. So kann es durchaus vorkommen, dass man einen Hai, Gelbflossenthunfisch, Baracuda oder Kingfisch aus dem Wasser holt. Für die Binnengewässer ist eine Angelkarte erforderlich, die im ganzen Land gültig ist (die einzige Ausnahme ist die Region um Taupo, für die eine gesonderte Lizenz zu erwerben ist). Für das Fischen im Meer (dazu gehören auch die Stege in den Häfen) braucht es keine Lizenz, höchstens eine gute Regenjacke bei starkem Wellengang, die einen allerdings auch nicht davor bewahrt von der Klippe gerissen zu werden. Der Mann im Bild wurde kurze Zeit nach der Aufnahme noch von einer großen Wellen von Kopf bis Fuss überspühlt, was ihn dann dazu bewegt hat etwas weiter hinten seine Angeln im Blick zu behalten... Die Māori sind das indogene Volk Neuseelands und stammen den polynesischen Siedlern ab, die zwischen 1250 und 1300 erstmals mit Kanus Neuseeland erreichten und sich dort niedergelassen haben. Über die Jahrzehnte hinweg, in Isolation auf der Insel, entwickelte sich ihre Kultur mit einer eigenen Sprache, ihren lebhaften Bräuchen und einer gelebten Mythologie - die Māori waren entstanden.

Die Māori setzen sich aus verschiedenen Stämmen zusammen, die sich auf den jeweiligen sozialen Gruppen basierend und der Organisation der frühen Einwanderer ausbildeten, mit der Folge einer diversen und pluralen Gesellschaft. Später entwickelten sich jedoch zahlreiche Stammesfehden, welche die bekannte Kriegerkultur nach sich zog, die spätestens seit dem Film "The Dead Lands" (2014) eine gewisse Bekanntheit erlangt hat. Auf Aotearoa, wie die Māori ihr Neuseeland nennen, betrieben die Siedler zum Überleben Ackerbau und entwickelten dabei auch Strategien um den zum Teil frostigen Winter zu überlisten. Um z.B. die frostempfindliche Süsskartoffel (Kumara) über den Winter zu bringen, brachten die Māori die Pflanzen auf vorgelagerte Inselgruppen, auf denen das Risiko für einen starken Frost viel geringer ist. Mit dem Eintreffen europäischer Siedler im 17. Jahrhundert, änderte sich viel für die Māori, doch dazu dann mehr in der Multivision. In Neuseeland ist man nie weit von einem Strand entfernt. Die Ostküste lockt mit tollen Buchten und weißen Sandstränden und bietet dank ihrer schwächeren Brandung Raum für Spaß und Erholung. An der Westküste bricht die wilde Tasman Sea gegen schroffe Klippen, verwitterte Felsen und schwarze Sandstrände. Als Naturfotograf nehme ich vor allem vom Meer besondere Stimmungen und intensive Erlebnisse mit nach Hause. Momente die sich oft schwer in Worte fassen lassen und denen der Kamerachip ein wenig Dauer schenken konnte. Die Strände und Küsten Neuseelands werden daher ihren eigenen kleinen Abschnitt in der Multivisionsshow finden.

Sie sind klein, knuddelig und schauen neugierig durch gelbe Augen - die Rede ist von Gelbaugenpinguinen. Der "Hoiho", wie ihn die Maori nennen, zählt zusammen mit dem Galapagos-Pinguin und dem Dickschnabelpinguin zu den seltensten Pinguinarten auf unserem Planeten. Gerade einmal 4800 geschlechtsreife Tiere zählt ihr Bestand, der zudem sehr lokal auf wenige Brutkolonien beschränkt ist. Die Brutgebiete liegen einzig im südlichen Neuseeland, den Aucklandinseln und den Campbellinseln (beides subantarktische Inselgruppen südlich von Neuseeland). Bricht in einer der Kolonien eine Krankheit aus, so hat dies meist verheerende Folgen für den Gesamtbestand des seltenen Pinguins und bringt seine Art schnell an den Rand der Existenz. Zuletzt wurde der Bestand 2004 durch eine Atemwegserkrankung auf die Hälfte der Tiere reduziert. Den seltenen Vogel in freier Wildbahn porträtieren zu können, hat mich mehrere Anläufe an unterschiedlichen Kolonien gekostet. Doch am Ende hat sich die naturfotografische Beharrlichkeit gelohnt, so dass ich Euch in der Multivision auch diesen gefiederten Einwohner Neuseelands präsentieren kann.

Nicht nur entlang der Meeresküste lässt sich in Neuseeland das feuchte Vergnügen finden, sondern auch im Inland laden etliche Wasserfälle zu einem kurzen Bad oder einem schicken Urlaubsfoto ein. Gerade in der Herbst-Winter Saison fällt reichlich Regen auf das Land und lässt auch kleinere Wasserfälle vielerorts aufleben. Zumindest aus fotografischer Sicht ist dem, während dieser Jahreszeit zunehmdenen, Regenwetter daher etwas Gutes abzugewinnen.

|